今回はミツバチの話。

ミツバチの巣がどういう構造(形状)で、どう使われているものなのか(用途)を養蜂家目線で説明しようかなと。

ミツバチの巣の造り(形状)

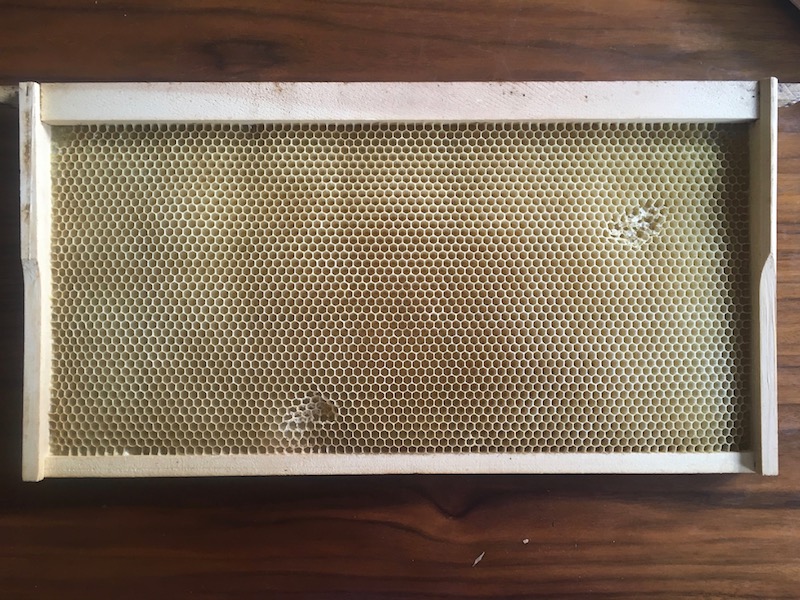

まずは最初に写真をひとつ。

これが養蜂家が使うミツバチの巣です。養蜂家が飼っているミツバチの巣箱の中にはこんなのが何枚も並んで入っています。

イメージ的には事務所にある人事記録とかが入っているキャビネットみたいな感じです。

引き出しをひっぱりだすとラベル付きのファイルがずらっと並んでるみたいな・・・。

あんな感じで巣箱の蓋を開けるとこのミツバチの巣がずらっと並んでいます。

外枠は養蜂家が木でつくるもので「巣枠(すわく)」と呼びます。

ハニカム構造

で、巣枠の中にある六角形が規則正しくならんでいるところが、ミツバチが造った「巣(す)」になります。

それぞれの六角形は直径5ミリ、深さ10ミリ程度の「筒状の部屋(へや)」になっていて、ひとつずつミツバチが「蜜蝋(みつろう)」で作ります。

この筒状の部屋のことを「巣房(すぼう)」と呼び、その巣房がたくさんあつまったものがミツバチの巣になります。

意外と知らない人が多いですが巣房は両面で1セットです。

いま見ている面の裏側にも同じように巣房がズラーと並んでいるということです。

これは部屋が中で繋がってるわけではなく、きちんと仕切られていて裏も表もそれぞれ独立した部屋になっています。

Y字構造

マニアな話をすると、巣房は両面互い違い?に作られるもので、透かしてみると巣房の床面には反対側の巣房の壁がアルファベットの「Y」の字に透けて見えます。

六角形をお隣に1つ上に1つ3つで1セット、品川の「品」の字みたいに並べてみると、それぞれの接線がYの字に見えますよね。

それが反対側から見ると透けてみえるということです。

なんでそうしているのかは蜂に聞かないとわからないことですが、客観的に見て頑丈そうなつくりだと思います。

床面を反対側の壁3枚で均等に支えているわけですからね。

床面をテーブル、裏側の壁面をテーブルの足と考えればイメージしやすいです。

とっても頑丈そう。

蜂の巣の構造というと、平面で見て六角形がぴっちりと並んでいる姿が美しいとかすごいとかってなることが多いですが、個人的にはこういう見えないところでされている細かい仕事が蜂の巣づくりのすごいところだと思っています。

巣の強度

ちなみに、ハチの巣の形状をまねした丈夫なつくりを「ハニカム構造」というので、なんとなく「ハチの巣 = 強い」強いイメージがあると思いますが、実際の蜂の巣は蜜蝋(みつろう)で作られているのでとても脆いです。

たとえるならお菓子のマカロンみたいな感じで、ちょっと触るとカシュッとつぶれてしまいます。

写真の右上あたりが窪んでいるのがわかると思いますが、持ち帰るときにちょっとぶつけてこわしてしまいました。

でも、このくらいならミツバチがすぐに直してくれるので問題なしです ^ ^

六角形の部屋はどう使われているのか(用途)

巣房(すぼう)、六角形の各部屋はミツバチの生活の拠点で、「育児」と「食料の保存」の両方に使われています。

ちなみに巣房の中は大人のミツバチの居住空間ではありません。大人のミツバチは巣房の中で寝たりはしないのです。夜にみんなが巣房の中に入って顔出してたりしたら可愛いですけどね。

残念ながら、ミツバチの成虫は巣房の表面にへばりついて過ごします。

育児をする

ミツバチの子どもは巣房で育ちます。

女王バチは空いている巣房をみつけると、巣房の底の中央に正確に卵を産みつけていきます。1粒ずつです。

産みつけられた卵は数日後に孵化(ふか)し、孵化した幼虫は働きバチからエサをもらいながら蛹(さなぎ)になり、蛹はやがて成虫(せいちゅう)になって巣房から出ていきます。

巣房ひとつにつき1匹のミツバチが育てられるのです。

ハチミツを入れる

そして、巣房はハチミツをつくって保存する空間でもあります。

ミツバチが外から集めてきた花の蜜は、巣房に入れられてハチミツに加工されていきます。

そして、できたハチミツはそのまま巣房の中に保管されます。

その際、ハチミツが入った巣房は蜜蝋(みつろう)で封(ふう)をされます。それは「蜜蓋(みつぶた)」と呼ばれていて、ハチミツが完成した証(あかし)になります。

花粉を入れる

ハチミツのほかに、巣房には「花粉(かふん)」も保存されます。

ミツバチが足につけて持ち帰る色とりどりの花粉は、巣房に詰め込まれていきます。

詰め込む方法は「頭突き」です(笑)

ミツバチは頭を器用に使って巣房に花粉を詰め込んでいきます。花粉はぺちゃんこに潰れているので結構な力加減だと思います。

花粉はハチミツに比べると消費が早いのか蝋(ろう)フタをかけたりはしません。

なので、巣枠(すわく)を持ち上げるとオレンジや黄色、白、ねずみ色などカラフルな花粉の色合いをそのまま見ることができます。

このように巣房はミツバチの生活を支える大事なものなのです。

ハチミツはなぜこぼれないのか?

さてこの巣房(すぼう)、実はすべて上向きに作られています。

すべての六角形の入り口は少しだけ天井の方を向いているのです。

本当に少しです。

その理由は「ミツバチのみぞ知る」ですが、上を向いているおかげでハチミツがこぼれないのは間違いないと思います。

それは巣枠(すわく)を水洗いするとよくわかります。

巣枠を垂直に立てた状態でシャワーの水をかけると、かけた水が巣房の中に貯まって、まったくこぼれてこないのです。

さらに、地面に対して垂直の状態を保っていれば、多少上下左右に振るったところで水はこぼれてきません。

ネバネバのハチミツではなくサラサラの水がです。

はじめてこれを体験したときは「おおーっ!」といってしまいました。

なので、洗うときは水をためた巣枠をひっくり返して上下逆さまにしてから降ります。

そうするとバシャッと一気に水が出るのです。

ちょっと気持ちいいです。もちろん乾かすときも上下逆さまにしています。

洗ったコップと一緒ですね(笑)

この上向き構造のおかげでハチミツがこぼれないのです。

ちなみに何で巣枠を水洗いするのかっていうと、少しでもハチミツが残っていると保管するときに色んな虫が寄ってくるのです。

アリならまだしもGは嫌です!

だから巣枠を保管するときはしっかり水洗いすることにしています。

まとめ

ミツバチの巣に関することをざっくりまとめると

- ミツバチの巣は巣房がたくさん集まってできている

- ハニカム構造だけど意外と脆い

- 巣房は育児と食料の貯蔵に使われる

- 巣房はちょっと上向きになってるからハチミツがこぼれない

こんな感じになります。

ハチの巣というとハニカム構造がクローズアップされることが多いですが、実はその以外にも知られざる話がたくさんあるのです。

話のタネにでもしていただけたらと。

では、また ^ ^